Preußen- und Franzosenzeit | Kreis Warendorf

Aus Ämtern und Herrschaften werden Kreise

Aus verschiedenen Territorien und Gebietsveränderungen, die bis in das Jahr 1803 zurückreichen, entstand der heutige Kreis Warendorf.

Nach der Auflösung des Fürstbistums Münster ging der östliche Teil des Fürstbistums im Königreich Preußen auf. 1803 gliederte Preußen dieses Gebiet in die vier Kreise Beckum, Warendorf, Lüdinghausen und Münster.

In der französischen Zeit zwischen 1806 bis 1814 war für diese Region die französische Verwaltungsstruktur maßgeblich. Seit 1815 war das östliche Münsterland wieder ein Teil Preußens.

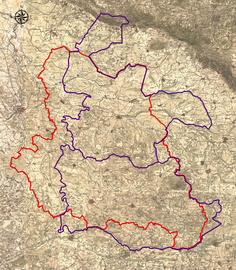

Die zugrunde liegende Karte (rechts) entstand in den Jahren 1795 bis 1813 unter Leitung des preußischen Generalmajors Le Coq. Sie stellt die erste systematische Landesvermessung in NRW dar. Dargestellt sind die aktuellen Grenzen des Kreises Warendorf (rot) sowie Grenzen der Altkreise Warendorf und Beckum (violett).

Durch Reformen der Kreis- und Kommunalverfassungen im 19. Jahrhundert erfuhr das Bürgertum gegenüber dem Adel auf politischer Ebene eine deutliche Aufwertung. Während der beiden Weltkriege jedoch waren die Zeiten des Fortschritts auf allen Ebenen unterbrochen.

Erst mit dem demokratischen Neuaufbau nach 1945 begann wieder eine Phase des Aufschwungs. Mit der kommunalen Neugliederung 1975 wurden die neu entstandenen territorialen Strukturen manifestiert, die bis heute bestehen.

Als die Klöster aufgehoben wurden

Die Säkularisation von 1803 beendete in Westfalen die kirchlich-politische Ordnung und etablierte säkulare staatliche Strukturen, die bis heute nachwirken. Mit dem 1. Januar 1804 traten auch die Kreise Beckum und Warendorf als neue preußische Verwaltungseinheiten ins Leben.

Nicht nur die geistlichen Herrschaften wurden verstaatlicht. Auch die Klöster wurden im Gebiet des Fürstbistums Münster aufgelöst.

In den Kreisen Beckum und Warendorf waren sieben geistliche Niederlassungen betroffen: die Zisterzienserabtei Marienfeld, die Benediktinerabtei Liesborn, das freiweltliche Damenstift Freckenhorst, das Zisterzienserinnenkloster Rengering, das Benediktinerinnenkloster Vinnenberg, die Schwesternhäuser Blumenthal und Marien Rosengarten sowie das Franziskanerkloster Warendorf.

Für die Gemeinschaften sowie für die zu den Klöstern gehörigen Bauern und ihre Familien bedeutete diese Entwicklung einen tiefen Einschnitt in ihre politische, wirtschaftliche, soziale, religiöse und kulturelle Lebenswelt.

Adlige im Damenstift Freckenhorst

Der Kreis Warendorf wird preußisch (1802-1806)

Der Einzug der Preußen hatte gravierende strukturelle Veränderungen für die Bevölkerung zur Folge.

Mit dem 1. Januar 1804 wurde das Gebiet des heutigen Kreises Warendorf in die vier Kreise Beckum, Lüdinghausen, Münster und Warendorf eingeteilt, wobei jeder Kreis von einem Landrat geleitet werden sollte.

Der Adel setzte sich bei der Besetzung dieser Ämter durch. Die Bevölkerung stand der preußischen Herrschaft reserviert gegenüber, da die Veränderungen auf konfessioneller, machtpolitischer und militärischer Ebene groß waren.

Maximilian Freiherr von Ketteler zu Harkotten (rechts) war der erste Landrat im Kreis Warendorf (1804-1809, 1816-1817, 1832). Vor seiner Berufung zum Landrat war Ketteler seit 1802 fürstbischöflich-münsterischer Amtsdrost.

Am 6. Juni 1802 erließ der preußische König Friedrich Wilhelm III. das Besitzergreifungspatent, in dem Preußen Gebiete des östlichen Münsterlandes als Entschädigung in Besitz nimmt.

Napoleons Herrschaft über das östliche Münsterland (1806-1813)

Der lange schwelende Konflikt zwischen Preußen und Frankreich endete vorerst mit einer Niederlage Preußens, in deren Folge die gesamte Region unter französischer Militärverwaltung gestellt wurde.

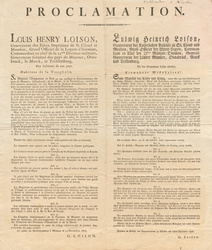

1806 werden die Länder Mark, Münster, Osnabrück und Tecklenburg im Namen des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte in einer zweisprachigen Proklamation (links) für erobert erklärt. Sämtliche Beamte des „Generalgouvernements“ wurden auf Napoleon vereidigt.

Ein Großteil des heutigen Kreises Warendorf lag ab 1810 im Großherzogtum Berg, ein Satellitenstaat Frankreichs.

Damit wurden die Verwaltungsstrukturen dem französischen Vorbild angepasst: Es gab Departements, Arrondissements, Kantone und Mairien, der Bürgermeister wurde Maire genannt.

In der Bevölkerung wurde der Herrschaftswechsel weitestgehend akzeptiert. Er brachte auch einige Neuerungen, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten oder die Einführung der Dezimalrechnung.

Der heutige Kreis Warendorf (gepunktet), eingebettet in die hoheitlichen Strukturen des Jahres 1811.

Der Fluss Hessel bei Sassenberg bildete die Staatsgrenze zwischen dem Kaiserreich Frankreich und dem Großherzogtum Berg.

(Bild: Peter Burg / Paul Leidinger, Aus fünf Kreisen zusammengewachsen. Zur Entstehung des Kreises Warendorf 1803-1975, in: 200 Jahre Kreis Warendorf: Werden und Identität im Wandel der Zeit, Warendorf 2003, S. 16)

Aufruf an die braven Bewohner des Münsterlandes

Am 4. November 1813 verließen die letzten französischen Soldaten Warendorf. Im Zuge der Besetzung bzw. Befreiung wurden die ortsansässigen Männer von den preußischen Militärs dazu aufgefordert, freiwillige Jägerabteilungen zu bilden.

Trotz des patriotischen Appells des preußischen Majors von Arnim im November 1813 an die „braven Bewohner des Münsterlandes“ hatten die Werbungen im Raum Warendorf aber nur mäßigen Erfolg.

Weitere Internetseiten

Kontakt und Anfahrt

Kreisverwaltung Warendorf

Waldenburger Straße 2

48231 Warendorf

Telefon: 02581 53-0

Fax: 02581 53-1099

verwaltung(at)kreis-warendorf.de

Allgemeine Öffnungszeiten der Verwaltung

Montag-Donnerstag: 8.00 - 16.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr

Oder nach Vereinbarung.

Für die Zulassungsstellen in Beckum und Warendorf, die Führerscheinstelle sowie das Bauamt und für Ausländerangelegenheiten gelten abweichende Öffnungszeiten, die Sie hier nachlesen können.